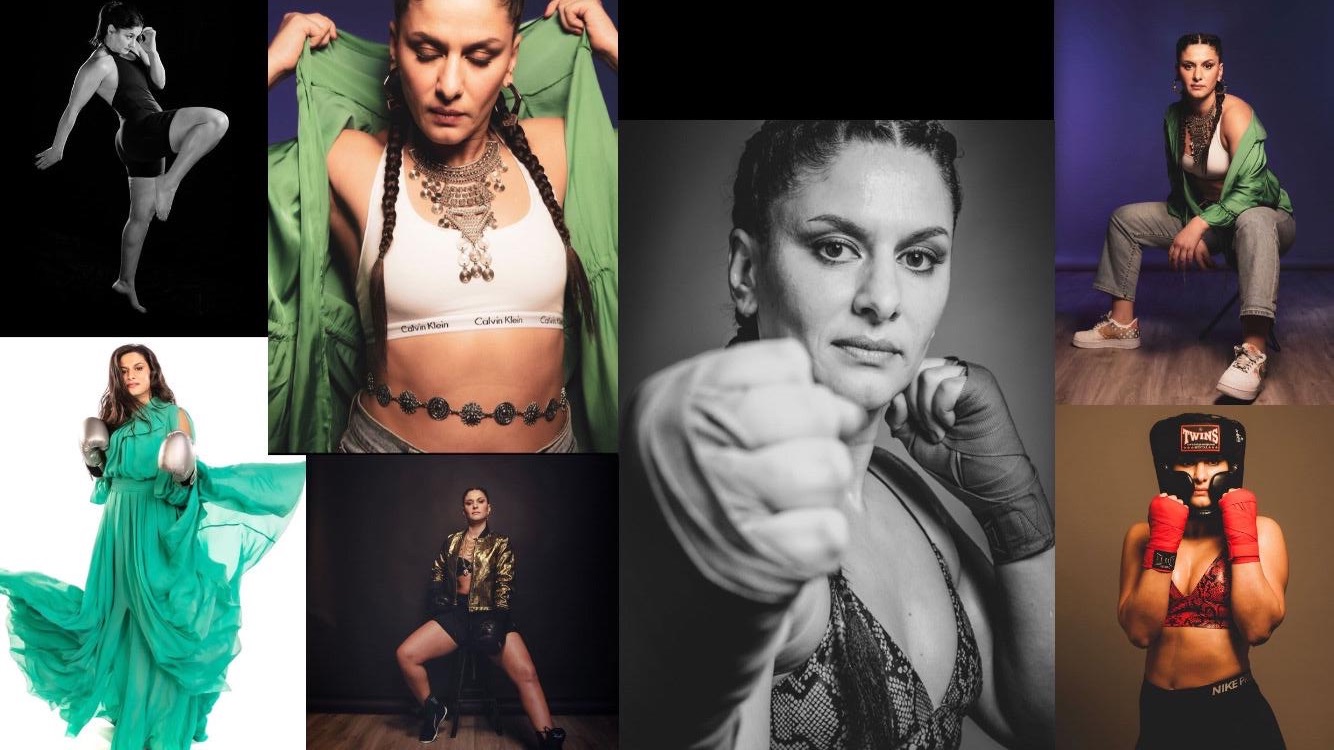

Dans Différente comme tout le monde, Mariame Tighanimine retrace et raconte son parcours jalonné d’obstacles. Ces obstacles, chacun·e de nous y a déjà été confronté·e directement ou indirectement. Mariame Tighanimine fait face au mépris de classe, au racisme, à l’islamophobie et au sexisme. Malgré cela, elle a un parcours exemplaire et s’est toujours battue contre les préjugés qui lui barraient la route.

Ce livre, je l’ai lu d’une traite. Parce qu’il fait écho à mon histoire. Et je pense qu’il fera écho à beaucoup, car chacun·e porte un stigmate qui le·la placera face aux stéréotypes et surtout face à des personnes pleines de préjugés et ayant le pouvoir de vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, Mariame Tighanimine accumule les stigmates. C’est une femme. Elle est fille d’ouvrier. Elle est d’origine marocaine. Elle vit en banlieue parisienne. Et à l’époque, elle porte le voile. Malgré tout cela, elle a décidé de se battre et de ne pas accepter le destin qu’on lui choisit.

Je suis différente, comme tout le monde, avec mes qualités et mes défauts, ma cohérence et mes contradictions.

Mariame Tighanimine nous propose le récit de sa vie, ou plutôt les différents tournants de sa vie. Vous savez, ces moments qui ont été synonymes d’une autre direction, une autre vision de notre vie, que ce soit notre passé ou notre futur. Ces épisodes qu’on pense anodins mais qui a posteriori sont des événements clefs.

Crédit photo : Renaud Monfourny pour Cheek Magazine

Son livre, on le lit comme si nous étions autour d’une table, buvant un café avec son auteure. Il est spontané et vrai comme elle. On a l’impression d’une conversation avec une amie d’enfance que l’on n’a pas vue depuis longtemps et à qui l’on raconte le récit de notre vie. Lorsqu’elle me raconte les discriminations qu’elle a subies, je lui confie celles auxquelles j’ai fait face aussi. Je mesure combien elle comme moi, et comme nous tou·te·s, nous nous sommes battues pour être là où nous en sommes et pour faire accepter nos différences.

« Je crois que c’est à dix ans qu’on m’a fait comprendre pour la première fois que j’étais différente. »

Chaque personne racisée se rappelle du moment où, pour la première fois, quelqu’un a considéré une autre personne – cela peut être soi-même ou non – comme différente, comme hors de la norme. Cette expérience est pour la plupart un traumatisme, au sens où chacun·e se souvient de ce sentiment de honte, d’injustice avec une pointe d’amertume. Cette impression qu’il y a quelque chose qui cloche dans ce que je viens de voir ou d’entendre, sans pour autant pouvoir expliquer vraiment ce que c’est. Mariame Tighanimine ressent ce sentiment lorsque son institutrice de CM2 étale son racisme sans limites, en classe, lorsque Mamadou demande s’il faut remplir la case, et qu’elle lui répond : « La case, c’est pour les Noir·e·s ! ».

Ce moment fait écho à ma première rencontre directe avec le racisme, comme Mariame Tignanimine, au sein de l’institution scolaire. Un professeur de physique-chimie au collège, qui ne se souvenait plus du prénom de Moussa, l’appelle « Bamboula ». S’en suit une impression générale dans la classe, que ce que nous venons d’entendre est profondément injuste et raciste ; cette impuissance face à l’autorité légitime et toute puissante que représente le professeur. Les professeur·e·s, et par extension l’école, légitiment les inégalités sociales et les reproduisent, mais ce sont aussi quelquefois les discriminations que les professeur·e·s rendent légitimes. Ce type de professeur·e·s pensent être doté·e·s d’une mission civilisatrice dans la lignée du colonialisme, sauf qu’ici ils·elles n’ont même pas besoin de traverser la mer Méditerranée, mais seulement le périphérique parisien.

Face à ce système, les recours sont compliqués, tout d’abord parce que les élèves sont illégitimes, la plupart du temps, à revendiquer quoique ce soit qui contredise l’institution ; la parole d’un·e élève ne vaudra jamais celle d’un·e professeur·e. De plus, ces élèves, qui sont pour beaucoup enfants d’immigré·e·s, peuvent plus difficilement que les autres faire appel à un parent pour porter leurs paroles. Mariame Tighanimine raconte qu’elle envoyait quelques fois ses grands frères et sœurs qui maîtrisaient « le même langage que celui de l’école ».

« Ribéry a plus de mérite qu’un avocat, un médecin, un avocat ou une assistante sociale. »

Le passage qui m’a marquée et que j’ai préféré est celui des « conseillers de désorientation ». L’autrice nous raconte une réunion dans une association locale composée d’élu·e·s locaux·ales, de principaux·ales de collège, d’assistant·e·s sociaux·ales et d’éducateurs·trices spécialisé·e·s. L’objectif de cette réunion était d’apporter des outils aux élèves des quartiers de cette ville, pour développer les codes sociaux du monde du travail. Cette réunion n’était finalement qu’une succession de préjugés de la part de dominant·e·s dans une perspective très paternaliste.

Petit florilège :

« Ah bah y a du boulot hein, quand ils viennent habillés, comme des rappeurs ou des bimbos, mais je dis que c’est pas normal ! »

« C’est vrai que c’est difficile de trouver des stages, mais bon, ils cherchent beaucoup la facilité à tous vouloir faire ça dans les sandwicheries et kebabs du coin au lieu de trouver de vraies entreprises. »

« Oui, l’excellence. Qu’est-ce qu’ils vont apprendre dans un kebab ? Déjà qu’ils y sont tous les midis, haha ! »

Et je ne spoile pas l’épisode sur la carrière et le mérite de Ribéry, où Mariame Tighanimine devient littéralement mon héroïne… !

Ce petit chapitre montre bien les préjugés de certaines personnes qui se présentent pour « aider » les habitant·e·s des quartiers populaires mais qui, en même temps, s’appuient sur un système de pensée paternaliste, misérabiliste et sous-estimant totalement ces populations.

« Elle savait ce que je valais, elle savait qui j’étais, et ça n’a pas suffi à lui faire oublier ce que j’avais sur la tête. »

Excellente étudiante, Mariame Tignanimine était tentée de continuer ses études dans la recherche. Elle avait néanmoins une appréhension : elle voyait quelques proches, et notamment sa sœur, bardées de diplômes mais ne trouvant aucun travail à la hauteur de ceux-ci à cause d’un bout de tissu sur la tête. Cette appréhension se confirme lorsque sa professeure lui explique qu’elle a les capacités mais qu’avec son voile, c’est impossible. Elle décide alors de se lancer dans l’entreprenariat et fonde Hijab and the city, « 1er webzine féminin qui s’intéresse aux femmes françaises de culture musulmane ».

Des mésaventures liées à son voile, elle en a pas mal à raconter : l’épisode où une journaliste la prend en photo sur le quai d’une gare, sans lui demander son autorisation, puis prétend qu’elle ne parle pas français ; ou encore celui où, en allant aux urgences, elle rencontre une docteure dont le diagnostic est excellent mais l’accueil très violent.

« En retirant mon voile, j’ai enfin fini par être vue et acceptée comme une femme, et non plus une voilée, « fille d’immigrée » ou encore « jeune des quartiers ». »

Ce qui m’a paru très intéressant dans le livre de Mariame Tignanimine, c’est lorsqu’elle parle de la phase qu’elle appelle « de transition, dévoilement ». Elle s’interroge sur les raisons de son voile « après dix-huit ans de bons et loyaux services » et elle en vient à la conclusion qu’il n’a plus de raison d’être pour elle. Cette phase de dévoilement dure cinq ans. Mais lorsqu’elle enlève son voile, elle fait face au sexisme, dans sa pure réalité. Elle nous explique qu’elle ne s’est jamais vraiment rendu compte du sexisme auquel elle faisait face car il était mêlé au mépris de classe et au racisme.

Elle nous parle notamment du harcèlement sexuel auquel elle est confrontée, beaucoup plus présent depuis qu’elle n’a plus son voile. Elle raconte notamment un épisode particulier dans un train, où un gros lourdaud vient la draguer de manière très insistante, juste après s’être moquée avec ses collègues d’une jeune femme voilée.

Mariame nous montre ainsi qu’elle est au carrefour de plusieurs discriminations, le sexisme ordinaire auquel elle fait face surtout après avoir enlevé son voile, le mépris de classe, le racisme et aussi l’enclavement spatial, traduit par la relégation spatiale en banlieue parisienne. C’est en prenant en compte la multiplicité de ces identités et donc des discriminations qui y sont liées qu’il faut lutter dans une optique antiraciste et féministe.

Crédit photo à la une : Mariame Tighanimine, DR

Diffuse la bonne parole